非盈利组织的战略规划中的盲点

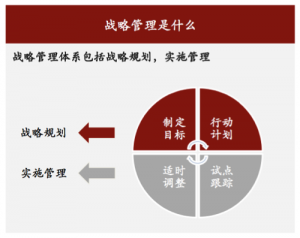

今天的管理者们,不管身处商业机构还是公益机构,对“战略”和“战略管理”应该都不陌生。“战略”一词原是军事术语,意为将军指挥军队的艺术,上个世纪60年代开始运用于商业领域。战略管理包括战略规划和实施管理两个部分(见下图),其有效性将直接左右机构能否可持续发展。

非盈利组织的生存往往依赖于外部资金。资助方不同,要求也不同。如果战略缺位,项目之间就会缺乏内在关联性,也无法形成标准的管理方法,整个组织很容易变成项目驱导。久而久之,机构的发展方向越来越模糊,团队的理念也越来越不清晰,就使得员工动力不足,内耗很大,最终导致组织的生存岌岌可危。

事实上,一份清晰、合理的战略规划书,就是一个好的筹资计划书,是获取外部支持的关键。捐赠者、合作伙伴都能从战略规划书里了解自身带来的价值,即如何帮助非盈利机构达成目标。而从宣传的角度来说,机构也需要一个“故事”,告诉大众这个机构解决的是什么问题,为什么要做这件事,用的是什么方法,机构的优势是什么等等。除了外部因素,机构内部对战略规划也是有强烈需求的。如果没有战略规划,机构的成功是偶然的。而实现目标需要阶段性的指标、具体的行动方案和明确的团队架构做支撑。

随着能力建设培训越来越多,非盈利组织管理者们开始注重战略规划。但是VA发现,一些组织在战略规划过程中还是存在一些盲点,战略管理效力有待进一步提高。

盲点一:愿景=目标

很多人会把组织的愿景和战略目标混为一谈。其实不然。愿景是宏伟的、笼统的。愿景只有一个,确立以后就不会被轻易改变。它是组织追求的一种境界,是组织前进和发展的驱动力。

而战略目标是具体的,是达成愿景的漫长过程中设定的阶段性的里程碑。通常可以分为近期、中期和长期目标。每一个阶段性目标又可以分为多个方面,例如受益群体规模、法律架构、品牌活动、筹款、公信力或影响力等。

目标应该力求量化。很多机构的目标比较模糊,例如,某机构争取增加经营性收入,减少捐赠收入。这就没有说清楚达成目标的时限,也没有说明要增加和减少多少,不利于监测目标的达成情况。比较合适的说法是,机构争取在2014年经营性收入达到总收入的60%,之后逐年增加至少5%。

盲点二:目标制定忽略市场潜力

我们曾经为一家环保类的非盈利组织做过项目评估。那个项目是在室外为儿童提供自然教育。考虑到孩子的安全,一组孩子会有3-4名教师陪同。项目初期进展得很顺利。经过一段时间,该项目得到了不错的口碑,越来越多的家长前来报名。这个时候就暴露了教师储备不足的问题。项目负责人表示,项目对教师本身的自然知识水平要求比较高,另外从招聘、培训到试讲再到上岗,周期比较长。因此在一段时间内,教师配比不足就制约了项目的发展。

究其根源,就是组织在制定项目阶段性目标的时候,只考虑了现有的资源,而忽视了进一步获取资源的可能性,也就没有对资源配置进行很好规划。所以当需求增加的时候,就出现了供不应求的情况,阻碍了项目的规模化。

盲点三:目标制定忽略能力瓶颈

还有一些组织的情况正好与上一种相反。它们的目标远高于组织目前的能力范围,因此变得不切实际。

例如,我们曾经受邀为国外一家知名的非营利组织评估它的中国项目。与2年前的申请书相比,大部分项目的成果都与既定目标偏差较大。原因正是在制定目标时,组织对项目的客观环境和潜在阻力没有正确的认识,忽略了自身的能力瓶颈。

盲点四:战略规划=战略目标设定

还有一些组织,虽然能够按照SMART原则制定明确的、可考量的、可实现的、实际的、有时限的战略目标,但是缺乏如何实现目标的行动计划。

这个计划需要围绕目标,回答机构的核心能力和差距,还有需要的内部、外部资源以及如何配置,内部管理如何进行支持(例如组织架构、绩效激励)等。

如何避开盲点

- 外在环境分析,了解机构可以做什么,确定方向

- 受众需求分析,了解机构应该做什么,确定目标

- 内在环境分析,了解机构做得了什么,找到机遇与资源之间的平衡

- 个人价值观分析,了解机构必须做什么

- 行动计划中,对于新项目必须先试点,证明可行后再增加投入逐步拓展;需要定期的评估机制,以在实施过程中能很好监测项目实施的效果和环境的变化,及时对战略进行调整

综上所述,战略规划的目的是将机构愿景、使命转化成具体目标和行动方案。它所回答的终极问题是:

- 解决的社会问题是什么?机构的核心竞争力和资源是什么?

- 组织的近期、中期、远期目标是什么(例如受益群体规模、法律架构、品牌活动、筹款、公信力或影响力)

- 如何实现(例如项目组合设计、品牌建设、团队搭建、筹款方案等)